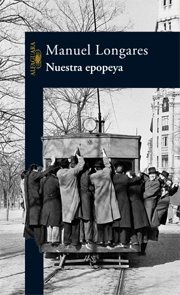

Manuel Longares. Nuestra epopeya.

Alfaguara. Madrid, 2006.

Así es nuestra epopeya. Fuimos el alquitrán de la nueva España. Pedíamos la luna y nos dieron una carretera.

Carretera y manta para el viaje de toda una generación de españoles del campo a la ciudad. Para salir de la miseria, para ir del infierno rural al purgatorio de la ciudad dormitorio y de ahí al paraíso artificial del adosado.

De la bicicleta y la tartera al puente aéreo y al club de golf, pasando por el coche de línea y el vagón de tercera.

Un pueblo, un barrio, una ciudad, el extranjero son los espacios en los que transcurre esta epopeya colectiva de la gente humilde, de un grupo de supervivientes de unos años fundamentales para entender la historia reciente de España.

El viaje, además de su dimensión espacial desarraigada, es un trayecto hacia el progreso material: de la cartilla de racionamiento a invertir en bolsa, de la aldea a Wichita, pasando por el limbo, para volver al cabo de los años con los ahorros y una historia olvidada y una nueva actitud, la del que ha aprendido la lección. Porque, como todos los viajes literarios, este también tiene un sentido moral.

Nuestra epopeya, la nueva novela de Manuel Longares que acaba de publicar Alfaguara, es una obra coral con múltiples voces e historias que, complementaria de su imprescindible Romanticismo, centrado en la clase alta del barrio de Salamanca, sitúa ahora su foco sobre la evolución de la clase trabajadora a través de la voz de los pobres, con un enfoque alejado de la ya muy explorada técnica neorrealista, y emparentado con el expresionismo y el esperpentismo de Valle-Inclán.

Si en Romanticismo era evidente la influencia del Galdós de las novelas españolas contemporáneas, un Galdós actualizado al que se le homenajeaba constantemente, Nuestra epopeya explora el expresionismo valleinclanesco con diálogos contundentes y enfoques que recuerdan el ciclo de novelas del Ruedo ibérico.

Y como en su modelo, la narración y el diálogo van alternándose con la tensión sostenida de un ritmo vertiginoso. A un párrafo no le sucede otro, sino un diálogo y a este un fragmento en el que nuevamente irrumpe el narrador para dar paso otra vez en una espiral envolvente a intervenciones rápidas y muy expresivas, a frases lapidarias como chispazos, a diálogos que construyen al personaje con nervio valleinclanesco.

El recuerdo de la infancia, la adolescencia, el miedo y el trabajo articulan esta exploración en la memoria reciente que no debe perderse. Aunque no sea fácil que los que hoy disfrutan de la prosperidad se reconozcan en aquellos que pasaron calamidades y aprendieron de los golpes de la vida.

La novela arranca un amanecer de otoño de 1986, cincuenta años después de la guerra. Cincuenta años que son el horizonte temporal y el punto de referencia de Nuestra epopeya, aunque

Al cabo de medio siglo (dice el cazador) nada de lo que se recuerda vive.

El tema ha sido objeto de textos narrativos y dramáticos, pero muy pocas veces con la altura estilística y moral que tiene esta obra de Longares, que había dejado muy alto el listón de su exigencia y su prestigio en Romanticismo y ahora lo supera de forma admirable.

Es esta una lectura exigente pero gratificante y placentera y nada difícil. La exigencia recae más en el autor que en el lector de un texto de soberbia calidad que confirma lo ya sabido: que Manuel Longares, dueño de una de las prosas más densas y de mayor calidad de la literatura española actual, es también uno de los mejores novelistas españoles contemporáneos.

- Vosotros, para haceros ricos –dice uno de los personajes al cabo de los años- no tuvisteis que cambiar el mundo, sino crear más pobres.

Esa es la desolada conclusión de Nuestra epopeya. Ahora esos pobres no se llaman José sino Mustafá o vienen desde Senegal en cayucos, no en autobuses desvencijados desde un secarral mesetario.

No convendría olvidar que este país de nuevos ricos fue hasta no hace mucho un país de emigrantes. Aunque sepamos que los que habían salido de la miseria y del pueblo cuando vuelven no vuelven. Son ya otros con un poco de calderilla sucia en el bolsillo.

Santos Domínguez